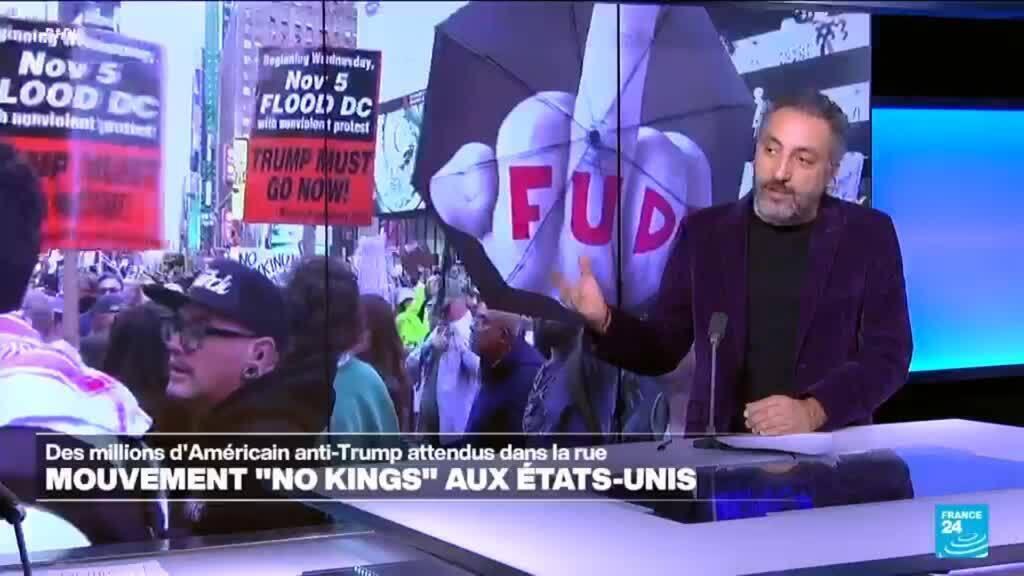

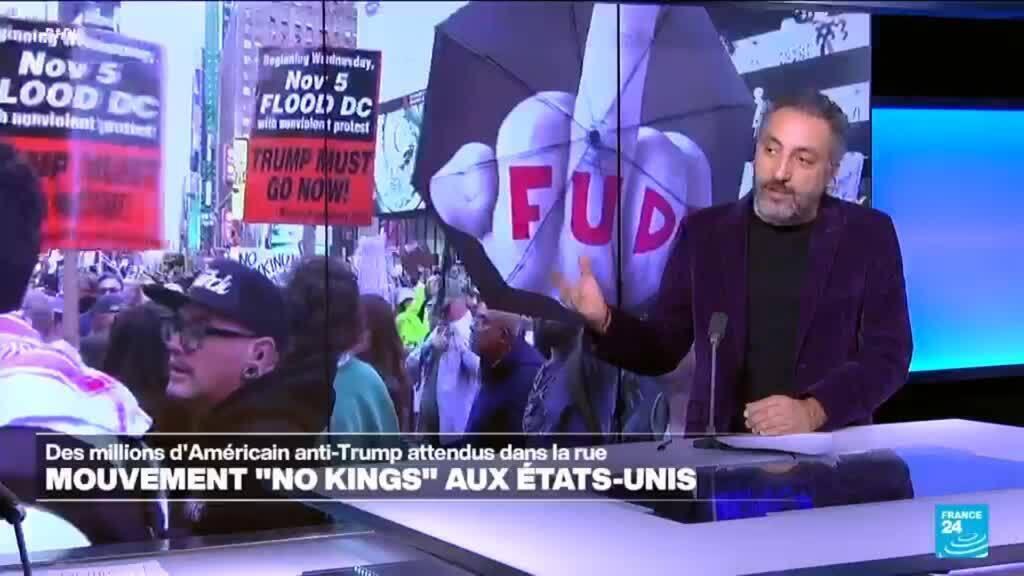

Mouvement "No Kings" aux États-Unis : des millions d'Américains anti-Trump attendus dans la rue

© GOOGLE/Quantum AI

© Karen Toro/REUTERS

Définitivement enterré. Le JCPoA (Joint comprehensive plan of action) – ou plus simplement l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien – expire ce samedi 18 octobre. Dix ans après sa signature en Autriche en 2015, l’héritage du texte, porteur d’espoir au moment de sa conclusion, est aujourd’hui réduit à peau de chagrin. Extrêmement fragilisé dès le premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’accord apparaît aujourd’hui comme un vestige d’une diplomatie d’une autre époque. Comment le JCPoA est-il peu à peu tombé à l’eau ? Retour sur dix années d’un dossier tumultueux.

En 2015, l’accord de Vienne a une ambition : empêcher l’Iran de développer une bombe nucléaire. À cette époque, les pays occidentaux s’inquiètent déjà de cette perspective. Cela fait alors plusieurs années que Téhéran laisse entrevoir des signes de ses velléités atomiques, tout en se défendant de vouloir accéder à l’arme suprême. La République islamique assure simplement mettre en place un programme atomique civil.

Au terme de douze ans de négociations, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne – trois pays européens réunis au sein du groupe dit "E3" – la Chine, la Russie et les États-Unis parviennent donc à trouver enfin un compromis avec l’Iran sur cette question ultrasensible du nucléaire. Un texte jugé à l'époque gagnant-gagnant. D’abord, avec des garanties de sécurité pour les puissances occidentales. "Avec cet accord, nous avons la possibilité de repousser pacifiquement une grave menace pour la sécurité régionale et internationale", se satisfait le président américain d'alors, Barack Obama.

Avec le JCPoA, Téhéran doit limiter l’enrichissement de son uranium à 3,67 %, bien loin des 90 % nécessaires à la confection d’une bombe A, et se soumettre à de stricts contrôles de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). En échange, l’Iran compte sur cet accord pour lever les importantes sanctions internationales qui pèsent sur son économie. "Nous sommes prêts à ouvrir de nouveaux horizons pour affronter les défis importants et communs", soutenait de son côté le chef de la diplomatie iranienne de l’époque, Mohammad Djavad Zarif.

Un peu plus de deux ans après la signature de l’accord de Vienne, un événement majeur vient tout bouleverser : l’élection de Donald Trump comme président des États-Unis, en novembre 2017. Dès son arrivée au pouvoir, le milliardaire républicain affiche sa détestation du JCPoA. "Il s’agissait d’un abominable accord unilatéral qui n’aurait jamais dû être conclu", lance le locataire de la Maison-Blanche. "Il n’a pas apaisé la situation. Et il n’a pas apporté la paix. Et il ne l’apportera jamais", assène-t-il alors. Sous son impulsion, les États-Unis quittent l’accord, fragilisant de facto sa portée.

L’Iran réagit aussitôt. "Monsieur Trump, je vous le dis au nom du peuple iranien : vous avez commis une erreur", déclare le guide suprême iranien, Ali Khamenei. Malgré cette sortie américaine brutale d’un accord âprement négocié, les Européens ne renoncent pas immédiatement à l’application du traité. "Nos gouvernements restent déterminés à assurer la mise en œuvre de l’accord", assurent ainsi à l’unisson le président français Emmanuel Macron, la première ministre britannique Theresa May et la chancelière allemande Angela Merkel.

Rien n’y fait. Sans les États-Unis intégrés à l’accord, le JCPoA perd toute son envergure. Contrevenant à ses engagements, l’Iran reprend ses activités d’enrichissement. En 2021, la République islamique annonce produire de l’uranium enrichi à 60 %. Deux ans plus tard, des particules d’uranium atteignant un taux de 83,7 % sont relevées en Iran par l’AIEA, soit une mesure toute juste inférieure à celle nécessaire pour la fabrication de l’arme atomique. Téhéran se contente d’invoquer des "fluctuations involontaires" lors de ses opérations d’enrichissement.

La menace nucléaire iranienne inquiète de nouveau les États-Unis et leurs alliés. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche conduit les Américains à mener au printemps dernier de nouvelles négociations avec le régime des mollahs sur le dossier du nucléaire. Des discussions menées sous le regard circonspect d’Israël, ennemi juré de l’Iran, mais qui n’aboutissent pas. Au mois de juin, l’État hébreu finit par déclencher une offensive aérienne contre la République islamique, expliquant viser des sites liés à son programme nucléaire. Téhéran réplique, marquant le début de la "guerre des douze jours" entre les deux États.

Les dispositions du JCPoA apparaissent bien loin. Le 21 juin, Donald Trump ordonne le lancement d’une intervention aérienne américaine contre trois sites iraniens liés à l’enrichissement d’uranium. Les complexes de Fordo, Natanz et Ispahan sont touchés. L’Iran, de son côté, riposte en visant une base de l’US Army au Qatar. Mais ses dirigeants n’expriment aucune volonté de respecter les directives de l’accord de Vienne. Fin septembre, les membres de la coalition E3, déclenchent officiellement la clause de snapback prévue au sein du traité. Puisque l’Iran viole ses engagements, les sanctions occidentales vont donc faire leur retour contre son économie.

Ce samedi, l’Iran a réagi à la date d’expiration du pacte de 2015. "Toutes les dispositions, y compris les restrictions prévues pour le programme nucléaire iranien et les mécanismes connexes, sont considérées terminées", a détaillé la diplomatie du pays, dans un communiqué. Durant l’été, Téhéran avait déjà interrompu sa coopération avec l’AIEA, après les frappes israéliennes et américaines sur son territoire.

L’agence onusienne a néanmoins trouvé un compromis pour réactiver les contacts, début septembre, lors d’une rencontre au Caire (Égypte), avec la partie iranienne. L’ambition aura fait long feu. À la fin du mois, le retour des sanctions actées par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont de nouveau suscité l’ire du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. "Les efforts de l’Iran pour relancer les échanges [avec l’AIEA] ayant abouti à l’accord du Caire ont […] été sabotés par les actions irresponsables des trois pays européens", a-t-il tempêté, estimant que le retour d’inspections de l’instance en Iran n’était en conséquence "plus pertinent".

Galvanisé par son succès diplomatique au Proche-Orient avec la signature d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, Donald Trump n’a pas tout à fait fermé la porte à de nouveaux échanges avec le pouvoir iranien. Lundi dernier, devant la Knesset, le Parlement israélien, le président américain a qualifié de "formidable" la perspective de faire la paix avec l’Iran.

De là à préparer un nouvel accord sur le nucléaire iranien ? "Nous sommes prêts" à un compromis "quand vous le serez", a lancé le républicain aux dirigeants du pays. Ces derniers lui ont adressé une fin de non-recevoir, Abbas Araghchi soulignant qu’il n’imaginait pas "à quel résultat positif" de nouvelles rencontres pouvaient aboutir.

© afp.com/JOE KLAMAR

© Leo Correa/AP

© Dado Ruvic / REUTERS

© AFP

Volodymyr Zelensky n’a pas caché sa déception à l’issue de sa visite à la Maison-Blanche, vendredi soir. Venu rencontrer son homologue américain Donald Trump afin de le convaincre de livrer à l'Ukraine des missiles Tomahawk, capables de frapper profondément en territoire russe, il a vite déchanté. Après une longue conversation téléphonique jeudi 16 octobre avec Vladimir Poutine, le président américain a réorienté sa priorité : négocier un cessez-le-feu plutôt que muscler l’arsenal de Kiev.

"J’espère que nous pourrons mettre fin à la guerre sans avoir à penser aux Tomahawk", a lancé Trump face à son homologue ukrainien, évoquant un président russe désormais "prêt à un accord". Le message est clair : l’heure n'est pas à l’escalade. Et ce, malgré les efforts répétés de Kiev pour convaincre Washington que seule la pression militaire pouvait faire plier Moscou. "La rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été très intéressante et cordiale, mais je lui ai dit, comme je l'ai par ailleurs fortement suggéré au président Poutine, qu'il était temps d'arrêter la tuerie et de trouver un ACCORD", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Donald a même suggéré que les deux parties "s’arrêtent où elles sont", laissant à l’histoire le soin de trancher sur la victoire ou la défaite. "Respectez la ligne de front, où qu'elle se trouve, sinon cela deviendra trop compliqué", a-t-il jugé, face à un parterre de journalistes en Floride.

Donald Trump avait déjà exposé plus tôt sa réserve face à une potentielle livraison à l'Ukraine de ces missiles d'une portée de 1 600 kilomètres, à laquelle Moscou est totalement opposé. Mais pour Kiev, la volte-face américaine est un coup dur. Les Tomahawk étaient au cœur de la stratégie ukrainienne : frapper les installations pétrolières russes, peser sur l’économie de guerre du Kremlin et forcer Moscou à revenir à la table des négociations. Cette pression militaire, déjà partiellement efficace selon plusieurs analystes, devait consolider la position ukrainienne avant l’hiver. Mais en refusant cette option, Donald Trump laisse son partenaire se débrouiller seul. Volodymyr Zelensky, lucide, a pris acte de ce revers : "Je suis réaliste", a-t-il lâché à NBC. "C’est une bonne chose que le président Trump n’ait pas dit ‘non’, mais pour l’instant, il n’a pas dit ‘oui’ non plus."

Derrière cette décision, c’est la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui intrigue à Kiev. Après leur entretien téléphonique de jeudi, décrit comme "très productif" par l'Américain et "empreint de confiance" par le Russe, les deux hommes ont annoncé une rencontre prochaine à Budapest. De quoi raviver les craintes d’un tête-à-tête déséquilibré, à l’image de celui d’Alaska en août, resté sans suite concrète.

Le président ukrainien, lui, voit dans cette dynamique une répétition dangereuse : "Trump est retombé dans le piège de Poutine", accuse Oleksandr Merezhko, président de la commission des affaires étrangères du Parlement ukrainien, lors d'une interview après la réunion de vendredi pour le New York Times. Contrairement à ce qu'affirme Donald Trump, Volodymyr Zelensky répète que le président russe n'est "pas prêt" à la paix. Donald Trump a jugé "possible" que Vladimir Poutine essaie de jouer la montre, en réponse à la question d'une journaliste de l'AFP, mais il a également dit: "Pendant toute ma vie, les meilleurs ont essayé de se jouer de moi. Et je m'en suis vraiment bien sorti."

Sur le terrain, la Russie intensifie ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, accentuant la pression à l’approche de l’hiver. Vendredi, elle a aussi revendiqué la prise de trois villages ukrainiens. Les experts espèrent que l’annonce d’un sommet russo-américain permettra au moins une accalmie temporaire, le Kremlin cherchant à se présenter sous un jour favorable avant les discussions. Un cessez-le-feu local a d’ailleurs été accepté près de la centrale de Zaporijia, pour permettre des réparations d’urgence.

En l’absence de soutien militaire américain accru, Kiev doit maintenant miser sur ses récentes avancées tactiques, la résilience de ses troupes sur le front, et les financements européens en cours de discussion.

© afp.com/Alex WROBLEWSKI

Le Hamas a restitué vendredi soir à Israël une nouvelle dépouille d'otage, s'engageant à rendre toutes les autres qu'il détient encore à Gaza conformément à l'accord de cessez-le-feu.

Aux termes de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre après deux ans d'une guerre ayant dévasté la bande de Gaza, le Hamas devait libérer tous les otages, vivants et morts, qu'il détenait encore, au plus tard le lundi 13 octobre à 09h00 GMT. Il a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants mais n'a restitué depuis lundi que dix dépouilles sur les 28 qu'il retenait.

13h43

Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a indiqué samedi qu'Israël avait restitué 15 dépouilles de Palestiniens, portant à 135 le nombre de corps rapatriés depuis lundi dans la bande de Gaza.

Selon l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide du président américain Donald Trump, il est prévu que pour chaque dépouille d'otage israélien restituée, Israël remettra les dépouilles de 15 Gazaouis décédés. Le Hamas a depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre remis les restes de dix otages: neuf Israéliens et un étudiant népalais.

Le ministère de la Santé à Gaza assure que certains des corps rendus en échange par Israël portent des traces "d'abus, de coups, de menottes (...)". Il avait déjà fait des accusations similaires depuis qu'ont débuté mardi les premiers rapatriements de dépouilles de Palestiniens.

Il s'agit d'"allégations sans fondement" au service de "la propagande du Hamas", a réagi vendredi l'armée israélienne sollicitée par l'AFP. "Tous les corps restitués jusqu'à présent sont ceux de combattants de la bande de Gaza", a affirmé l'armée.

13h11

La Défense civile dans la bande de Gaza, opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé samedi avoir récupéré les dépouilles de neuf Palestiniens tués selon elle la veille dans des tirs israéliens contre un bus. "En coordination avec le bureau de la Croix-Rouge, les équipes de la Défense civile ont pu récupérer neuf martyrs après que l'occupation israélienne a pris pour cible hier un bus transportant des déplacés à l'est du quartier Zeitoun" à Gaza-ville, a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile. M. Bassal a déclaré que les victimes, parmi lesquelles des enfants, étaient toutes des membres de la famille Chaabane tués alors qu'ils "cherchaient à vérifier (l'état de) leur maison" après les bombardements israéliens durant la guerre.

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir "identifié" un véhicule "suspect en train de franchir la ligne jaune", référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza convenue dans le cadre du cessez-le-feu. Après des tirs de semonce, les soldats ont "ouvert le feu pour éliminer la menace" et ce "conformément à l'accord" de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas entré en vigueur le 10 octobre.

8h36

Les autorités israéliennes ont annoncé samedi avoir identifié la dépouille de l'otage remis la veille par le Hamas, qui doit encore restituer les restes de 18 Israéliens aux termes de l'accord de cessez-le-feu.

L'armée israélienne a indiqué avoir "informé la famille de l'otage Eliyahu Margalit" du retour de ses restes en Israël. Agé de 75 ans, Eliyahu Margalit avait été tué au kibboutz Nir Oz le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du mouvement islamiste palestinien ayant déclenché la guerre, et son corps avait été emmené dans Gaza, selon l'armée.

Israël ne fera "pas de compromis" et "n'épargnera aucun effort jusqu'au retour de tous les otages décédés, jusqu'au dernier" d'entre eux, a déclaré le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le corps d'Eliyahu Margalit avait été remis par le Hamas à l'armée israélienne par l'intermédiaire de la Croix-Rouge.

Le Hamas a dit "respecter son engagement envers l'accord de cessez-le-feu" et "continuera à œuvrer pour mener à bien le processus d'échange de prisonniers", a annoncé vendredi Hazem Qasem, porte-parole du mouvement. Celui-ci a néanmoins souligné que "la question des corps est complexe et nécessite du temps", certains corps ayant "été enterrés dans des tunnels" détruits par l'armée israélienne, "tandis que d'autres restent sous les décombres de bâtiments qu'elle a bombardés".

23h54

Israël a annoncé vendredi avoir récupéré la dépouille d'un otage remise dans la soirée par le groupe islamiste palestinien Hamas à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

"Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé qui a été remis aux forces de l'armée israélienne et du Shin Bet (service de sécurité intérieure) dans la bande de Gaza", a indiqué le bureau du Premier ministre.

Le corps doit ensuite être transféré en Israël où il sera acheminé vers l'Institut national médico-légal pour être identifié, ajoute le texte.

23h43

La Cour pénale internationale (CPI) a rejeté vendredi la demande d'appel déposée par Israël contre une décision antérieure confirmant les mandats d'arrêt délivrés à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Dans une décision qui a fait la Une de la presse internationale, la CPI a estimé en novembre qu'il existait des "motifs raisonnables" de croire que MM. Netanyahu et Gallant portaient une "responsabilité pénale" pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés liés à la guerre à Gaza.

Ces mandats d'arrêt ont suscité l'indignation en Israël et aux Etats-Unis, qui ont depuis imposé des sanctions à des hauts responsables de la CPI. Benjamin Netanyahu a qualifié cette décision d'"antisémite" et le président américain Joe Biden l'a jugée "scandaleuse".

En mai, Israël avait demandé à la CPI de rejeter ces mandats, alors que celle-ci examine une autre contestation visant à déterminer si elle est compétente dans cette affaire. La Cour a rejeté cette demande le 16 juillet, estimant qu'il n'y avait "aucune base juridique" pour annuler les mandats d'arrêt tant que la question de la compétence n'avait pas été tranchée.

Une semaine plus tard, Israël a demandé l'autorisation de faire appel de cette décision, mais les juges ont statué vendredi que "la question, telle que formulée par Israël, n'est pas susceptible d'appel". "La Chambre rejette donc la demande", a déclaré la CPI dans une décision complexe de treize pages.

© AFP

© Toby Melville / REUTERS

© Le Monde