L’« archevêque » Nicholas Duncan-Williams : le pasteur des réseaux Trump en Afrique

© youtube/@ArchbishopNick

© youtube/@ArchbishopNick

© Walsh Susan/Pool/ABACA

© Gavriil Grigorov/AP

© Kevin Lamarque / REUTERS

Mardi 18 novembre, sur Truth Social, Donald Trump n’a laissé aucune place au doute. En quelques lignes, écrites en lettres capitales, il a exigé une règle fédérale unique pour encadrer l’intelligence artificielle. "Nous DEVONS disposer d'une norme fédérale unique au lieu d'un patchwork de 50 régimes réglementaires étatiques. Si nous ne le faisons pas, la Chine nous rattrapera facilement dans la course à l'IA. Intégrez-la dans la NDAA ou adoptez un projet de loi distinct, et personne ne pourra jamais rivaliser avec les Etats-Unis." Et l’ordre n’est plus seulement politique : la Maison-Blanche a déjà signé une ordonnance obligeant le ministère de la Justice à poursuivre les Etats qui tenteraient de réguler l’IA à leur manière. Le républicain accuse notamment les Etats américains de freiner l’innovation. Et quoi de pire pour le chantre du MAGA que de risquer de voir son pays dépassé par la Chine.

Une copie de l’ordonnance a été examinée par le Washington Post et le Wall Street Journal, et confirmée auprès de ces médias par une source proche de l’exécutif. Silence total, en revanche, du côté de l’administration Trump, qui refuse pour l’instant de commenter cette information.

Cette décision de Donald Trump n’était pas imprévisible. Depuis des mois, la Maison-Blanche cherche un moyen de neutraliser les initiatives étatiques. Dans les couloirs du Capitole, ses équipes jouent des coudes pour introduire une forme de moratoire national sur les lois des Etats, en l’associant au conséquent projet de dépenses de défense actuellement débattu.

Une première tentative d’adoption de décret avait tourné court en juillet dernier. Plusieurs élus républicains, dont l’ancienne figure trumpiste Steve Bannon et la sénatrice Marsha Blackburn, s’étaient rebellés. Ils craignaient que la dérégulation totale de l’intelligence artificielle expose les enfants à des risques accrus en ligne et menace de nombreux emplois.

Une proposition similaire voit aujourd’hui le jour. Selon cette dernière, le ministère de la Justice serait chargé de riposter devant les tribunaux contre toute loi jugée "trop restrictive" sur l’intelligence artificielle. En plus, un groupe de travail fédéral analyserait les textes déjà adoptés pour vérifier s’ils entravent, ou non, la liberté d’expression ou le commerce national. Et si un Etat n’obéit pas ? Le département du Commerce pourrait suspendre des financements essentiels, notamment pour l’accès à Internet haut débit. Un moyen de pression extrêmement efficace.

Donald Trump connaît bien cette approche. Ces derniers mois, Washington a poursuivi la Californie, New York et même le Vermont sur d’autres sujets. Objectif : imposer, coûte que coûte, les priorités présidentielles de ce second mandat.

Mais cette offensive crée des frictions jusque dans le camp des républicains. Car si Donald Trump parle au nom de la liberté d’entreprendre, des gouverneurs républicains refusent de céder une once de souveraineté. Ron DeSantis, en Floride, et Spencer Cox, en Utah, ont dénoncé publiquement sur X une "prise de pouvoir" du fédéral. "Un passage en force dissimulé dans une loi sur la défense : une insulte aux électeurs", fulmine Ron DeSantis.

Pendant ce temps, les géants technologiques applaudissent. Ils plaident pour un seul cadre juridique, qui leur éviterait de composer avec une mosaïque de règles contradictoires. Une plainte répétée par David Sacks, conseiller du président américain sur l’IA, qui voit dans la fragmentation actuelle un frein à l’innovation américaine.

Mais le risque juridique est bien présent puisque Washington pourrait empiéter sur les droits constitutionnels des Etats. Interrogé par le Washington Post, Travis Hall, du Center for Democracy and Technology, s’alarme : seul le Congrès peut décider d’une telle préemption. Dans le cas contraire, cela représenterait "un mépris des processus démocratiques". Et la promesse de longs combats devant les tribunaux. Une bataille déjà engagée… Et qui ne fait que commencer.

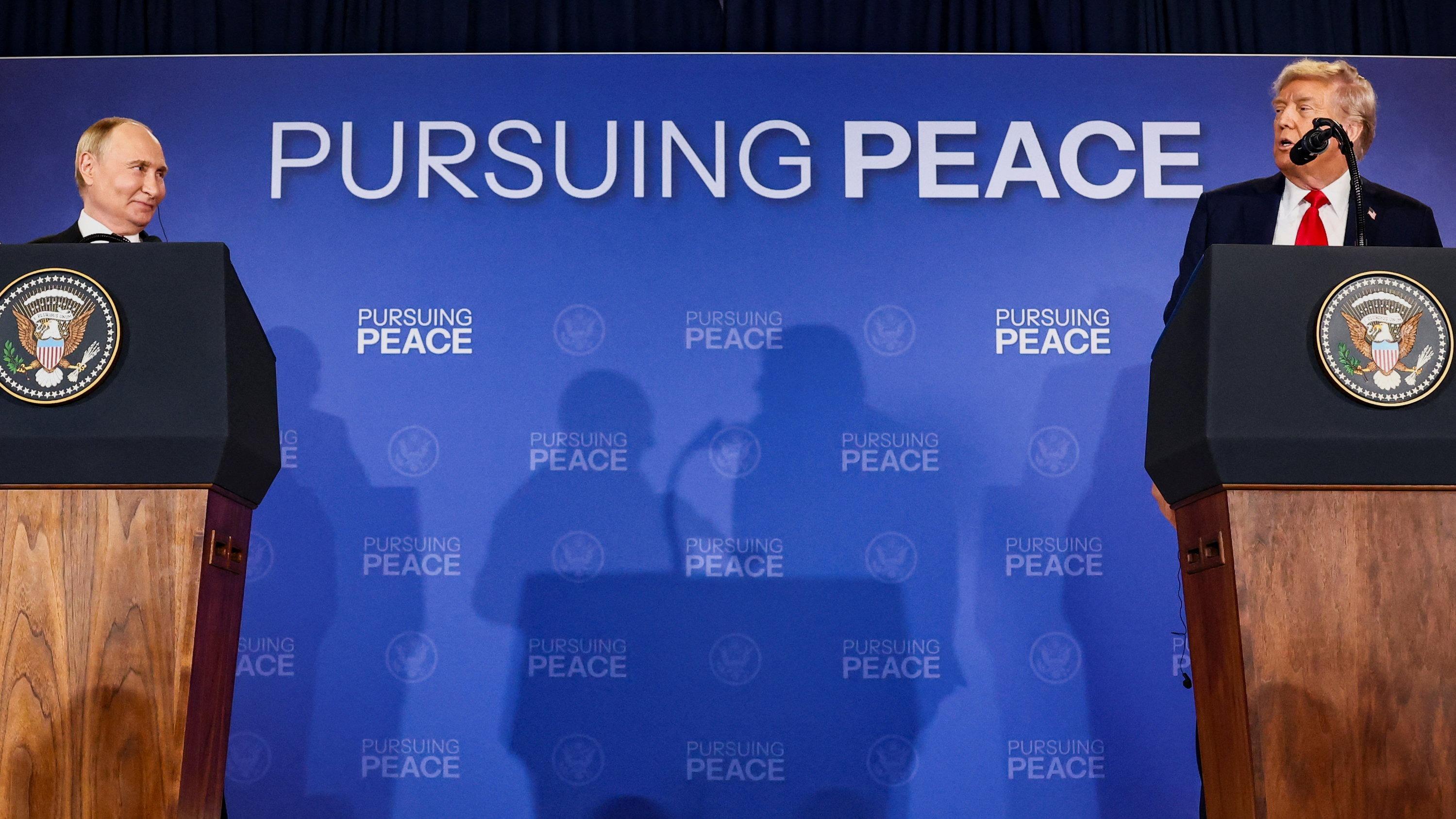

© afp.com/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, peu de responsables américains se sont rendus en Ukraine. La délégation arrivée mercredi 19 novembre à Kiev, qui doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky ce jeudi soir, est conduite par l’un d’eux : Dan Driscoll, secrétaire à l’Armée de terre américaine. Objectif : faire avancer un accord de coopération sur les drones et discuter du plan de paix en 28 étapes que l’émissaire Steve Witkoff a élaboré, seul, avec son homologue russe, Kirill Dmitriev. La présence de Dan Driscoll à Kiev n’a rien d’habituel : si le président américain a déjà dépêché des émissaires atypiques, il n’avait jusqu’ici en revanche jamais envoyé de hauts responsables de l’armée en Ukraine pour négocier la fin du conflit.

Que fait donc cet envoyé du Pentagone en Ukraine, et qui est-il exactement ? Selon le Washington Post, la portée et l’importance de la visite du général Driscoll, sur fond d’initiative américaine pour régler le conflit avec Moscou, restent floues. Ce que l’on sait, à ce stade, c’est qu’il voyage avec deux généraux quatre étoiles : Randy George, chef d’état-major de l’Armée de terre, et Christopher Donahue, commandant des forces armées américaines en Europe. Et qu’il s’est déjà entretenu avec de hauts responsables des secteurs militaire et industriel ukrainiens, à commencer par le commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandr Syrsky et le ministre ukrainien de la Défense Denys Chmygal.

Daniel Driscoll, vétéran de l’armée de 38 ans, est un ami personnel et un ancien camarade de promotion de J.D. Vance à Yale, avec qui il a également servi dans l’armée en Irak. Il est considéré comme une étoile montante de l’administration Trump et le potentiel successeur de Pete Hegseth, le secrétaire de la Guerre, son patron dont il n’est pas très proche et à qui il fait de l’ombre depuis plusieurs semaines. Pete Hegseth qui d’ailleurs ne s’est lui jamais rendu à Kiev depuis sa prise de fonctions en janvier, souligne le Wall Street Journal.

Le choix d’envoyer le chef civil de l’Armée de terre, dont le rôle est principalement axé sur la formation et l’équipement des soldats, est tout sauf anodin. Surnommé "le gars des drones", Dan Driscoll est l’un des mieux capés pour négocier ce dossier, rapporte L’Opinion. D’un côté parce que, depuis sa prise de poste, il recommande que chaque soldat soit, dans le futur, accompagné d’un drone, et que le Pentagone en achète un million d’ici deux à trois ans. De l’autre parce qu’il ne cesse de faire l’éloge de l’ingéniosité de l’Ukraine, la "Silicon Valley de la guerre", qui est capable d’en fabriquer presque le double en un an.

En tant que secrétaire, il s’est en effet concentré sur la modernisation de l’armée pour la guerre du XXIe siècle, en accordant une attention particulière à la prolifération des drones dans le conflit ukrainien, ainsi qu’aux progrès de l’intelligence artificielle et d’autres technologies émergentes. Il est aussi l’une des figures très appréciées de Donald Trump et de J.D. Vance, apprécié d’ailleurs à gauche comme à droite, même s’il a déjà écopé de quelques critiques chez les plus à droite de l’échiquier politique, comme la militante influente Laura Loomer, qui lui a reproché de ne pas s’être suffisamment rapproché du président.

La décision de la Maison-Blanche de se tourner vers Dan Driscoll et deux autres haut gradés militaires est motivée en partie par la conviction que Moscou pourrait être plus ouverte à des négociations menées par l’armée… et par la frustration de voir que les tentatives précédentes n’ont pas abouti. "Le secrétaire Driscoll participera à des réunions et fera un rapport à la Maison-Blanche. Le président a clairement indiqué qu’il est temps de mettre fin aux massacres et de conclure un accord pour mettre un terme à la guerre", a déclaré au Wall Street Journal un haut responsable de l’administration Trump.

Reste à voir si Driscoll parviendra à relancer les pourparlers de paix en Ukraine, alors que Donald Trump semble plus que jamais pressé de mettre fin au conflit avec la Russie après des mois de tentatives infructueuses. Une chose est sûre : cette rencontre intervient à un moment stratégique pour l’Ukraine. A en croire le Washington Post, le général à la retraite Keith Kellogg, nommé envoyé spécial de Trump pour l’Ukraine et la Russie, devrait quitter l’administration dans les prochains mois, faute de se sentir inclus dans le processus décisionnel. Kiev perdrait alors un allié clé à Washington.

© NurPhoto via AFP

© CHARLY TRIBALLEAU / AFP

© Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA/SIPA

© PHOTO RAMIL SITDIKOV/REUTERS