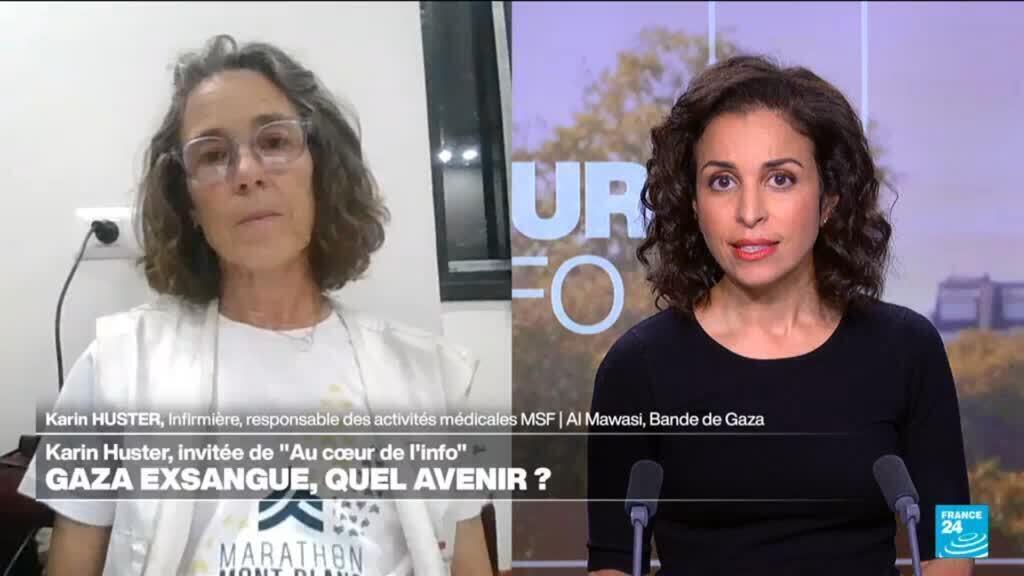

Karin Huster: "Gaza, un summum de destruction unique dans l'expérience de beaucoup d'humanitaires"

© JONATHAN KLEIN / AFP

© Clodagh Kilcoyne / REUTERS

© Luisa Gonzalez / REUTERS

© Vincent Thian / REUTERS

D’ordinaire, Richard Werly sillonne les routes de France. Correspondant historique de la presse helvétique à Paris, journaliste pour le média Blick, ce Franco-Suisse est cette fois monté dans un camping-car américain pour un road trip de Chicago à Mar-a-Lago, le palais de Donald Trump en Floride, à la rencontre de ce qu’il nomme "l’Amérique des campings", le peuple du président milliardaire. Il en a tiré un livre, Cette Amérique qui nous déteste, qui sort le 29 octobre aux éditions Nevicata.

Un angle d’attaque que le journaliste n’avait pas anticipé mais qui, une fois sur place, lui a "sauté aux yeux" : sur les routes américaines, il n’a croisé que mépris et haine pour cette vieille Europe, coupable de faiblesse aux yeux de l’Amérique Maga ("Make America Great Again") et d’avoir "profité" des Etats-Unis pendant trop longtemps. Le livre de Richard Werly dépasse le cadre purement politique, car ce n’est pas seulement l’administration Trump qui attaque l’Europe, ses règles et son modèle de cohabitation pacifique, mais aussi tout un pan de la société américaine et sa puissante Silicon Valley qui veulent la changer. L’attitude des dirigeants européens, qui ont pris l’habitude de "se mettre à plat ventre" dans le bureau Ovale, n’arrange rien, selon le journaliste franco-suisse. Entretien.

L’Express : Vous êtes allé sur les routes américaines pour parler d’Europe, rencontrant parfois du mépris, souvent de la haine. Qui sont ces Américains qui nous détestent ?

Richard Werly : Il s’agit principalement de l’Amérique Maga, et cette détestation m’a frappé. Quand les gens voient le titre de mon livre, ils sont nombreux à me dire que c’est faux, que l’Amérique ne nous déteste pas… J’en suis désolé, mais il existe aujourd’hui une Amérique qui nous déteste et qui est complètement infusée par les thèses Maga.

Le succès de Donald Trump consiste à avoir implanté dans les esprits la détestation d’un certain nombre d’éléments : tout en haut, ce sont les migrants et Joe Biden. Mais très vite, il y a les Européens. L’année dernière, juste avant les élections, j’ai pris un camping-car pendant deux mois pour aller de Chicago à Mar-a-Lago, en Floride. Dans les campings, je suis tombé sur cette Amérique qui se retrouve le soir autour des barbecues et qui, spontanément, me disait : "Vous, les Européens, vous ne servez plus à rien".

C’est ça, la détestation : cette idée que l’on ne sert à rien, que nous n’avons pas de message convaincant pour cette population pourtant très largement blanche, d’origine européenne. Cette Amérique Maga valorise la force et nous voit comme trop faible, trop tolérante et trop floue : ils veulent une image nette, avec des Blancs chrétiens, mariés, etc.

Cette Amérique voit-elle aussi l’Europe comme un contre-modèle de sa société, de ses valeurs ?

Ce qui nourrit vraiment la détestation, c’est que nous osons prétendre être une alternative. Les questions de défense et d’armée reviennent en permanence dans les discussions : "Les Européens, vous nous critiquez pour des guerres que nous avons faites et que nous regrettons, comme l’Irak, mais vous ne nous avez pas aidés." J’ai rencontré des Américains qui ont perdu leurs enfants à la guerre mais voilà, leurs "boys" sont partis et les Européens n’ont, selon eux, pas été dignes de confiance.

Ce sentiment anti-européen est-il plus fort qu’auparavant ou Donald Trump a-t-il simplement su trouver les mots pour l’exprimer ?

La grande différence dans l’Amérique d’aujourd’hui, telle que je l’ai vue, est que les pro-Européens se taisent. La peur a fait son chemin. Là, les grandes manifestations "No King" et ses millions de protestataires peuvent donner l’impression d’un réveil mais la réalité reste que, sur les campus américains, les professeurs, y compris ceux d’études européennes, font attention à ce qu’ils disent. Une espèce d’omerta s’est installée dans tout le camp de l’élite pro-européenne et, d’autre part, les pays européens ont fait le choix de se mettre à plat ventre devant Trump. Il y a beaucoup moins de manifestations culturelles européennes qu’avant, moins de concerts européens, etc. L’Europe a baissé le ton, ce qui laisse la place aux thèses trumpistes.

Il existe aussi le syndrome de la troisième ou quatrième génération : les petits-enfants d’immigrants (ce qui est le cas de Trump), même s’ils n’aiment pas l’Europe, y restent irrémédiablement attachés. Ensuite, le cordon se coupe, c’est un effet générationnel. Nous sommes face à cette Amérique qui n’a plus le respect de ses ancêtres ou de ses aïeuls, qui se trouve dans la rébellion et la révolte.

Avez-vous trouvé, sur ces routes américaines, la réponse à cette question : pourquoi Donald Trump déteste-t-il personnellement l’Europe ?

Nous sommes dans le domaine de la psychologie, sur lequel je ne suis pas vraiment qualifié, mais il est clair que Donald Trump a un problème avec ses origines. Son père, Fred, a prétendu pendant des années qu’il était suédois pour pouvoir travailler avec des juifs [NDLR : alors qu’il est d’origine allemande]. Adolescent, Trump a grandi avec cette usurpation d’identité paternelle pour le business et son père avait, par ailleurs, un penchant pour les thèses semi-fascistes de Charles Lindbergh dans les années trente.

Ensuite, fondamentalement, Trump n’aime pas l’Allemagne. Déjà, c’est un pays fort économiquement, avec, notamment, le succès de ses voitures, ce que Trump déteste. Il y a 40 ans, il détestait le Japon pour les mêmes raisons. Il ne supporte pas l’offense faite à l’industrie américaine.

Le troisième élément est le fruit de son inculture : il est ébahi quand il vient à Notre-Dame mais, globalement, l’Europe lui apporte un complexe. L’Europe le renvoie à son image de ploutocrate américain, comme il en existe beaucoup dans son électorat, c’est-à-dire des gens pour qui l’argent et le profit constituent les seules variables. Pour eux, le monde se résume à la richesse et à l’ambition de devenir riche, et l’Europe leur apparaît comme une offense permanente. C’est pour cette raison que, lorsque Trump vient en Europe, c’est surtout pour aller dans ses golfs.

Avec le discours de J.D. Vance à Munich, les attaques personnelles d’Elon Musk contre des dirigeants européens et les humiliations infligées à Volodymyr Zelensky, cette administration américaine semble passer à un autre stade d’animosité vis-à-vis de l’Europe. Qu’est-ce qui a changé par rapport au premier mandat de Donald Trump ?

Il a tiré les leçons de Trump 1 : d’abord, il a compris qu’il fallait attaquer très vite, que la réussite d’un mandat se joue sur la première et la deuxième année. Il a, de plus, la contrainte des élections de mi-mandat. Or quand Trump accélère, il a besoin d’un bouc émissaire : la victime à laquelle il est le plus facile de mettre la tête sous l’eau, c’est l’Europe, pas la Chine !

Ensuite, Trump sait, comme toute sa clientèle électorale Maga "supérieure" et contrairement à nous, que l’Europe est un continent riche. J.D. Vance, qui est le porte-parole de Peter Thiel [NDLR : milliardaire de la tech, propriétaire de Palantir], sait qu’il y a de l’argent à prendre dans nos pays. Nous, Européens, restons focalisés sur notre patrimoine culturel, mais nous sommes le continent sur lequel les Gafam [NDLR : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft] réalisent leurs profits. Trump a pour objectif l’obéissance de l’Europe. Les autres veulent récolter notre argent, et ils ont raison : nos consommateurs sont accros aux produits électroniques américains et, contrairement à la Chine ou à la Russie, n’ont pas d’alternatives. Trump voulait s’assurer que les Européens deviennent des moutons, Vance s’occupe de les tondre.

Pour ce second mandat de Donald Trump, la stratégie européenne semble avoir aussi évolué, avec davantage de révérences et de tentatives de l’amadouer. Est-ce une bonne méthode et nos dirigeants ont-ils le choix ?

J’ai été surpris par l’absence de riposte culturelle de l’Europe. Les Européens, depuis un an, sont assommés. Ils avaient sous-estimé le coup de marteau politique, le fait que Trump leur taperait autant sur la tête. Et d’autre part, ils sont stupéfaits de découvrir que ce n’est pas seulement Trump, mais toute une Amérique qui déteste l’Europe. De nombreux dirigeants, diplomates et ambassadeurs européens ne l’avaient pas du tout anticipé. Peut-être vont-ils maintenant se mettre en ordre de marche…

Nous, citoyens européens, quelle est notre réponse ? Les chiffres sont là, nous n’allons plus aux Etats-Unis. Ce n’est pas un boycott, mais nous avons l’impression que c’est un pays de fou, donc nous arrêtons d’y voyager. Le problème de cette stratégie est qu’elle ne fait qu’alimenter les clichés : nous nous installons non pas dans une haine de l’Amérique mais dans une indifférence vis-à-vis d’elle. Peut-être une forme de mépris aussi. Dans tous les cas, le fossé s’agrandit.

Vous écrivez que Donald Trump suit le mantra de Roy Cohn, son mentor : "Attaque, attaque, attaque." Jusqu’à quel point les dirigeants européens vont-ils le supporter ? Est-ce que, à un moment, l’Europe peut se lever et dire "ça suffit" ?

Au moment où l’on se parle, je pense malheureusement qu’une majorité d’Européens et donc de dirigeants politiques se dit : OK, ils nous détestent, mais nous avons trop besoin d’eux. C’est ce que Le Grand Continent a nommé "la vassalisation heureuse". Je dirais plus exactement qu’il s’agit d’une vassalisation malheureuse, ce qui est pire, parce qu’il n’y a plus de bonheur. Nous savons que les Américains nous détestent, mais aussi qu’ils sont trop forts et trop riches.

Même si Donald Trump rencontrait Vladimir Poutine à Budapest, en Europe, ou qu’il nous imposait des tarifs douaniers démentiels ?

Aujourd’hui, à tous les niveaux européens, domine le sentiment que les Américains sont trop forts et trop riches. Dans le rapport Draghi de 2024, il apparaît clairement que le décalage d’innovation est bien trop grand et ne sera pas rattrapé. C’est ce que dit aussi le Prix Nobel d’économie Philippe Aghion. Les Américains nous détestent, on le sait, mais essayons de leur faire des câlins pour qu’ils nous détestent moins. C’est ce qui m’inquiète profondément, car je pense que la majorité des gouvernements européens sont sur cette ligne, à deux exceptions près : l’Espagne et la France.

Pour l’Espagne, la question de la Palestine joue un rôle, mais c’est surtout l’aspect latino-américain, ce lien historique avec ce continent où les Espagnols étaient "les premiers". Il y a là un choc culturel entre l’Espagne et les Etats-Unis, souvent négligé. Pour la France, ce sont des raisons différentes, puisque nous sommes ceux qui ont créé les Etats-Unis et nous en gardons un sentiment de supériorité. Mais à part l’Espagne et la France, aucun pays européen ne semble vouloir tirer les conséquences de la politique de Donald Trump : les Polonais préfèrent être détestés mais défendus ; les Hongrois pensent que la détestation, c’est de l’amour ; les Italiens restent atlantistes par définition ; les Allemands sont presque fiers de la détestation…

Dans les témoignages que vous avez recueillis, aucune personnalité politique européenne ou française ne ressort. Les Américains Maga ne mentionnent ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen devant vous ?

Deux éléments venaient automatiquement aux Américains que j’ai rencontrés : l’Union européenne et l’Allemagne. Bizarrement, l’Union européenne existe bien davantage pour eux que pour nous : comme Trump, ils pensent que c’est un bloc. Ils créditent l’UE de bien davantage de cohésion et de moyens qu’elle n’en a. Et l’Allemagne revient pour des raisons économiques : la voiture, l’industrie pharmaceutique… L’économie allemande est installée de manière très tangible aux Etats-Unis, ce qui marque les esprits.

La France, ils m’en parlent relativement peu. Sauf - et je ne le mentionne pas dans le livre, bien que ce soit un élément de la détestation - pour me parler de Brigitte Macron et des théories du complot qui disent qu’elle est un homme… C’est affreux comme cette affaire circule dans tous les milieux abonnés aux comptes d’informations de l’univers Maga. Ils regardent Fox News, Joe Rogan, les blogs. Et pour eux, la France c’est ça.

Vous parcourez la France depuis des années pour la raconter à votre lectorat suisse. Voyez-vous le même type de discours - anti-américain - monter dans l’Hexagone ?

Ici, il n’y a pas de détestation des Etats-Unis. Bien que perdure un antiaméricanisme traditionnel, Donald Trump n’est, de ce que je vois, pas détesté en France. Il est parfois méprisé, il est surtout redouté. C’est quelqu’un que l’on considère comme dangereux pour nos intérêts, mais que beaucoup de gens admirent malgré tout. La force de Trump, y compris en France, est d’avoir créé un personnage qui parle à tout le monde : ce milliardaire qui se fout des politiciens classiques, un "vrai mec". En France, le personnage Trump est jugé caricatural, grossier, mais il n’est pas détesté. Jusqu’au point où certains se disent : "On aurait besoin d’un Trump à la française".

Pourtant, Marine Le Pen semble hésiter à assumer le modèle Trump, tout comme la plupart des partis politiques en France…

Je vais faire une parenthèse suisse car nous connaissons bien le modèle Trump : nous avons eu notre Donald Trump, version suisse, qui se nomme Christophe Blocher. Il est le fondateur de l’UDC, le parti d’extrême droite ou de droite radicale qui, depuis trente ans, est au pouvoir en Suisse. Lui-même a été conseiller fédéral. S’il n’y avait pas eu le système suisse de concordance obligée, où le pouvoir est partagé entre les principaux partis du Parlement, il aurait eu la majorité. Blocher, c’est l’alliance entre plusieurs caractéristiques : "l’homme fort", c’est-à-dire macho et viriliste ; le discours grossier, notamment sur les immigrants ; le culte de la richesse ; la détestation de l’Etat ; et l’éloge des frontières.

Ce modèle-là est extrêmement exportable. Quand on gratte un peu, c’est ce que veulent beaucoup de gens : un homme riche, donc qu’ils imaginent incorruptible puisqu’il n’aurait pas besoin d’argent, ce qui est faux bien sûr ; il veut des frontières, ce qui rassure tout le monde ; il aime la force, qui reste un élément important de la société. L’Europe est détestée parce qu’elle a essayé d’être une réponse à tout ça, de ne pas être seulement guidée par le profit et par la force, de ne pas s’enfermer dans des frontières et de nous prémunir contre un pouvoir autoritaire.

Dans votre livre, un professeur allemand vous parle du "poison américain" qui se répand dans nos démocraties européennes. L’administration Trump peut-elle sonner la fin de l’Europe actuelle ?

Je suis seulement journaliste, je ne peux pas prévoir les événements, mais si Donald Trump remporte les élections de mi-mandat dans un an… Aujourd’hui, il publie une vidéo dans laquelle il balance des excréments sur des manifestants américains depuis son avion : s’il gagne les midterms, il n’aura plus de limite et j’ai bien peur que l’Europe soit celle qui reçoit ces excréments. S’il garde le contrôle des deux chambres du Parlement, nous devons préparer nos parapluies : lui peut devenir fou, et les gens qui le suivent encore plus.

Quoi qu’il arrive, nous sommes mal barrés car, malheureusement, l’Europe institutionnelle a renoncé au profit. C’est ce que dit Mario Draghi dans son rapport de 2024, c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas de Gafam : nous ne supportons pas le profit, en France mais pas seulement. Or, l’argent reste un moteur de l’innovation. Nous avons aussi renoncé aux frontières, nous avons renoncé à la force et, fondamentalement, nous n’avons pas trouvé d’alternative à l’autoritarisme, puisque la démocratie reste structurellement fragile et inefficace.

Je ne suis pas d’un naturel inquiet mais, là, je le suis. Eux, les Américains de Trump, rien ne les arrêtera.

© AFP

Pyongyang, samedi 10 octobre 2020, un peu après minuit. Le défilé militaire nocturne organisé pour les 75 ans du Parti des travailleurs dévoile un monstre : un missile intercontinental de 25 mètres de longueur. A la tribune, Kim Jong-un s’adresse à la foule de soldats au garde-à-vous sur une gigantesque place illuminée. Soudain, le jeune dictateur, connu pour ses méthodes impitoyables, retire ses lunettes et essuie quelques larmes. "Notre peuple a placé sa confiance en moi, aussi haute que le ciel et aussi profonde que les océans, mais je n’ai pas toujours réussi à m'en montrer digne, et j’en suis vraiment désolé", ânonne-t-il, tête baissée.

Est-il sincère ? Ou, plus probablement, cherche-t-il à humaniser son image en jouant sur le registre émotionnel ? Il a en tout cas de quoi battre sa coulpe, car le pays va mal. Même si la propagande prétend que le Covid-19 n’a fait aucune victime, la situation sanitaire et humanitaire est catastrophique et l’économie au bord de l’effondrement. Ce pays de 26 millions d’habitants, qui a fermé ses frontières en début d’année, manque de nourriture, d’engrais, de médicaments, de vaccins… Les typhons et les inondations ayant aggravé la situation, le spectre de la famine des années 1990 est de retour.

En cette fin 2020, jamais le "Royaume ermite" n’a aussi bien porté son surnom. Kim Jong-un est d'autant plus isolé qu'un an et demi plus tôt, l’héritier de la seule dynastie communiste de la planète est reparti humilié et les mains vides de son second sommet avec Donald Trump, à Hanoï. Un échec cinglant qui avait entamé sa crédibilité à la tête du régime.

Mais celui que l’histoire officielle décrit comme un demi-dieu issu de la lignée sacrée du Mont Paektu (un volcan mythique, à la frontière avec la Chine, où, selon la légende, aurait vu le jour le fondateur du régime, son grand-père Kim Jong-il), va renaître de ses cendres. Et revenir peu à peu au premier plan. Jusqu’à la consécration, ce 3 septembre 2025 : le "commandant suprême" d’un pays presque cinq fois plus petit que la France, assiste, en compagnie de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, à une impressionante parade militaire sur la place Tiananmen. "Se tenir aux côtés des dirigeants chinois et russe lors du défilé – un honneur auquel ni son père, ni son grand-père n’avaient eu droit, élève symboliquement le régime de Kim Jong-un au rang de partenaire égal de Pékin et Moscou", observe Thae Yong-ho, un ancien diplomate nord coréen qui a fait défection en 2016. L’ancien paria est désormais courtisé de toute part, y compris par Donald Trump, qui vante son "excellente relation" avec lui et aimerait le rencontrer à nouveau.

Le malheur des uns faisant souvent, en géopolitique, le bonheur des autres, c’est l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, qui fait basculer le destin du "soleil du XXIe siècle" (l’un de ses surnoms). "La guerre en Ukraine a sauvé Kim Jong-un : ce fut une bénédiction ! Elle lui a permis de faire oublier l’embarras du sommet de Hanoï, de se réapprovisionner en nourriture et carburant et de le rendre moins dépendant de son principal protecteur, la Chine, en se rapprochant de la Russie", énumère Victor Cha, chercheur au Center for strategic and international studies, à Washington, et ancien conseiller Asie de la Maison-Blanche.

Dès le début du conflit, Kim comprend le parti qu’il peut tirer de la situation et ne ménage pas son zèle. Avec la Syrie, il est le seul à reconnaître les républiques de Louhansk et de Donetsk, annexées par la Russie. Manquant désespérément de devises, le "génie des génies" se rend incontournable. Il livre de 4,2 à 5,8 millions d’obus à Moscou entre octobre 2023 et avril 2025, selon l’estimation du Royal United services Institute, soit jusqu'à 40 % des munitions tirées par les Russes sur cette période. Ces armes, auxquelles il faut ajouter plus d’une centaine de missiles pour la seule année 2025, ont contribué à faire pencher l’équilibre des forces du côté russe.

La dynamique s’accélère avec la signature d’un traité de défense mutuelle en juin 2024. A l’automne suivant, Kim envoie quelque 10 000 soldats aider les Russes à reprendre les zones de la région de Koursk occupées par les Ukrainiens. Qui aurait pu imaginer que des troupes asiatiques menaceraient un jour la sécurité du Vieux Continent ? La Corée du Nord avait participé à des conflits hors de ses frontières, envoyant ses pilotes voler aux côtés de l’Egypte, contre Israël, pendant la guerre du Kippour en 1973. Mais jamais depuis la fin de la guerre froide. Et encore moins contre un ennemi européen… Mal préparés et traités comme de la chair à canon par les Russes, environ 2 000 Nord-Coréens auraient été tués et des milliers blessés, selon le renseignement sud-coréen. Une hécatombe. Certains auraient été forcés de marcher en file indienne pour détecter les champs de mine, d’autres à servir "d’appâts" pour les drones ukrainiens. Le déploiement de ces "héros" fait en tout cas les affaires du régime, qui perçoit 75 % à 90 % de leur salaire. "Les Nord-Coréens ont soudain découvert qu’ils pouvaient vendre aux Russes ce qu’ils n’auraient jamais cru pouvoir écouler - leurs vieilles munitions datant de l’ère soviétique et leurs soldats -, avec un énorme bénéfice", souligne Andreï Lankov, professeur à l’université Kookmin, à Séoul.

Les livraisons à Moscou sont ensuite montées en gamme, grâce à l’afflux de devises russes, qui permet à Pyongyang de relancer sa production d’armes. La Corée du Nord a ainsi mis à l’eau cette année deux destroyers de 5 000 tonnes lourdement armés, et perfectionné ses systèmes de missiles. "Rien de cela n’aurait été possible sans les financements et les technologies russes", insiste le transfuge nord-coréen Thae Yong-ho, qui fut député de la Corée du Sud, de 2020 à 2023.

Ces transferts de savoir-faire inquiètent les Occidentaux. Moscou pourrait en effet permettre à Kim de réaliser son rêve : développer un sous-marin lanceur d’engin à propulsion nucléaire - plus autonome, discret et mobile qu’un diesel électrique. "Les Nord Coréens veulent être sûrs que si les États-Unis ou la Corée du Sud détruisaient leurs sites nucléaires, ils pourraient encore lancer une attaque nucléaire depuis la mer", indique Benjamin Katzeff Silberstein, chercheur à l’Institut suédois des affaires internationales. Les bombardements américains contre des installations iraniennes enfouies à 60 mètres de profondeur, en juin dernier, leur ont confirmé que cette option était vitale. "Si la Russie fournit cette technologie, cela changera dangereusement la donne dans cette région", prévient Thae Yong-ho.

D’autant que Pyongyang voit les obstacles au développement de son arsenal nucléaire s’abaisser. Concrètement, en actionnant son veto à l'ONU, la Russie a fait imploser l’an dernier le système de surveillance des sanctions internationales contre Pyongyang, compliquant leur application. "C’est un immense succès diplomatique pour la Corée du Nord : son ancien grand allié (du temps de l’URSS) est revenu dans son camp", note l’ex-diplomate, qui rappelle que la Russie avait voté les sanctions du conseil de sécurité de l'ONU contre son voisin, à la suite de son premier essai nucléaire, en 2006.

En réalité, depuis sa création en 1948, le plus long régime communiste de l’Histoire, a toujours su exploiter les bouleversements géopolitiques. Né du partage du monde en deux blocs après la Seconde Guerre mondiale, il obtient dès sa création le soutien de Staline pour contrer l’influence américaine. Après la rupture entre la Chine et l’URSS, dans les années 1960, Kim Il-sung parvient à tirer parti de la rivalité entre les deux géants pour obtenir le maximum d’aide de chacun d’eux. Aujourd’hui, Pyongyang tire encore son épingle du jeu en misant sur la volonté de Pékin et Moscou de bousculer l'ordre mondial dominé par les Etats-Unis.

A ce sujet, Trump a rendu service à Kim en lançant sa guerre commerciale contre Pékin en 2018. "La Chine avait une attitude ambivalente à l’égard de Pyongyang : elle n’aime pas ses ambitions nucléaires, ni ses provocations, qui justifient la présence militaire américaine en Asie de l’Est. Mais les tensions sino-américaines rendent nécessaire une zone tampon dans la péninsule", résume Andreï Lankov. Parallèlement, poursuit ce spécialiste, "plus l’Occident isolait la Russie, plus la valeur de la Corée du Nord augmentait aux yeux de Moscou".

Les conséquences pourraient s’avérer dramatiques. Les Nord-Coréens sont en train d’acquérir sur le champ de bataille ukrainien une expérience précieuse de la guerre moderne, où les drones jouent un rôle primordial. L’ayant bien compris, Kim Jong-un a supervisé récemment des essais de drones suicides et de reconnaissance équipés d’IA et ordonné d’en produire massivement. "Il a, en outre, pour la première fois la possibilité de tester ses missiles balistiques face à des défenses aériennes ennemies", complète Ankit Panda, chercheur au Carnegie Endowment for International Peace, à Washington. En face, le Sud, lui, ne s’est pas battu depuis plus de 70 ans.

Tout aussi inquiétant, les ingénieurs nord-coréens travaillant sur le programme nucléaire progressent très vite. En octobre 2024, Kim Jong-un a assisté au test du missile balistique intercontinental Hwasong-19. Jamais un projectile nord-coréen n’avait volé aussi longtemps (près d’une heure et demie) et aussi haut (7 700 kilomètres). L’engin, à combustible solide (et donc plus rapide à déployer), peut être équipé de plusieurs ogives nucléaires.

Obsédé par la bombe atomique, son assurance-vie, "Rocket man", comme l’avait surnommé Trump, disposerait déjà de 50 têtes nucléaires et posséderait suffisamment de matière fissile pour en assembler 40 de plus, selon le Sipri, un institut suédois. "Son but est de devenir une puissance nucléaire comparable à celle de la France (290) ou du Royaume-Uni (225)", évalue le chercheur Victor Cha. Il ne se sentira pas en sécurité avant.

Enhardi par son nouveau statut, le despote à la coiffure de mafieux chinois a multiplié les menaces à l’encontre de son voisin du Sud, promettant le recours à la bombe atomique en cas de conflit. Le danger n’a cessé de grandir au cours des 20 dernières années, sous les yeux d’une communauté internationale impuissante. Dès 2016, Barack Obama conseillait à son successeur, Donald Trump, de faire de la Corée du Nord sa priorité à l’international. Le républicain menace d’abord de déclencher le "feu et la furie", avant d’amorcer une "bromance" avec Kim, qui vire à la rupture au sommet de Hanoï. Dialogue de sourds : le Nord-coréen exige la levée des sanctions, quand l’Américain s’arc-boute sur une "dénucléarisation" totale. Au pouvoir depuis 2011, mais novice en négociation internationale, le jeune dictateur reclus a sans doute surestimé sa relation avec Trump, qu’il croyait cimentée par leurs échanges de "lettres d’amour".

Echaudé, il coupe tout contact avec l’administration américaine. Si, aujourd’hui, Kim n’a pas fermé la porte à une rencontre avec Trump, il ne se précipite pas non plus pour donner suite aux appels du pied de l’Américain. Protégé par deux grandes puissances, l’autocrate est maintenant en mesure de poser ses conditions. Depuis le tête-à-tête d'Hanoï, Kim attend un changement profond dans l’approche américaine. Il ne veut plus entendre parler de "dénucléarisation".

Bourde ou message subliminal, Trump avait créé la stupeur en déclarant dans le bureau Ovale, le jour de sa seconde prise de fonction, que la Corée du Nord était déjà un "Etat nucléaire", en contradiction totale avec la ligne américaine, qui refuse de lui reconnaître ce statut. La Maison-Blanche avait rétropédalé, mais le président serait-il prêt à une telle concession ? "La Corée du Nord est convaincue que si elle prouve que ses armes nucléaires peuvent détruire le territoire américain, les États-Unis finiront par venir négocier, analyse Thae Yong-ho. Pyongyang pourrait alors proposer de démanteler les installations capables de cibler les États-Unis. En échange, ceux-ci retireraient leurs troupes de Corée du Sud et leurs sanctions".

Cette piste, qui reviendrait à admettre Pyongyang dans le club des puissances nucléaires, effraie Séoul et Tokyo, directement menacés. A juste titre. "Trop longtemps, les Etats-Unis ont considéré la Corée du Nord comme problème coréen. Ils ont fait une énorme erreur de calcul. On comprend maintenant que la capacité nucléaire de ce pays constitue un risque considérable pour le monde, d’autant que nous ne connaissons pas sa doctrine, ni son seuil de déclenchement. Il se peut que nous ayons atteint un stade où il est impossible de faire faire marche arrière à Pyongyang", avertit Jenny Town, chercheuse au Stimson center, à Washington.

Aujourd’hui, un constat s’impose : la stratégie de Kim Jong-un s’est avérée gagnante par rapport à celle de l’Iran, qui n’a jamais franchi le pas final vers l’arme nucléaire. "Il a commis des erreurs à Hanoï, en se montrant impétueux. Mais depuis, il a mûri, il a appris. Et sa vision stratégique est efficace", juge Robert Carlin, ancien cadre du Bureau du renseignement du département d’État américain.

Et gare à ceux qui ralentissent ses ambitions. Après le naufrage d’un destroyer, lors de son inauguration en mai, il a fait arrêter des responsables. Sur une photo publiée dans la presse officielle, la présence du commandant de la marine, qui figurait auparavant sur ce même cliché aux côtés de Kim Kong-un lors d’une inspection du chantier, a été effacée. Nul ne sait ce qui lui est arrivé, mais le régime de type stalinien n’est pas du genre conciliant. Récemment, deux adolescents ont été condamnés à 12 ans de travaux forcés pour avoir visionné et diffusé des séries sud-coréennes, a révélé la BBC. Pauvres Nord-coréens : l’épidémie de Covid a fourni à Kim le prétexte pour accroître encore son contrôle sur la société.

Avec un pouvoir aussi centralisé, que se passerait-il si Kim, en mauvaise santé du fait de son surpoids (140 kilos pour 1,70 mètre), disparaissait ? Le dictateur de 41 ans semble préparer sa fille, Kim Ju-ae, 12 ans, à lui succéder, en multipliant les sorties publiques avec elle. Début 2024, vêtus tous deux d’un blouson de cuir à col en fourrure, ils ont visité une usine de production de missiles. Ju-ae a aussi accompagné son père en visite officielle à Pékin, début septembre. Un autre scénario est toutefois évoqué par les services sud-coréens : tout en mettant sa fille dans la lumière, Kim Jong-un formerait en réalité son fils aîné en secret, tout comme lui-même avait grandi dans l’ombre. Personne n'a jamais vu l'enfant, aujourd'hui adolescent, mais il n’est pas impossible que ses jeux vidéo soient remplis de missiles nucléaires.

© AFP

© STRINGER / AFP

© Trésor américain via AFP

© TETIANA DZHAFAROVA / AFP

© Jehad Alshrafi / AP

© KOEN VAN WEEL / AFP