La fragile trêve à Gaza n’est qu’une première étape vers un espoir de paix

© “Courrier international”

© “Courrier international”

L’Ukraine devra-t-elle céder un cinquième de son territoire à Vladimir Poutine, comme Donald Trump le préconise pour stopper le carnage et la dévastation perpétrés par les armées russes ? Au contraire, un tel renoncement ne risquerait-il pas d’inciter l’autocrate du Kremlin à préparer de futures agressions ? Journaliste du Figaro spécialiste de géopolitique, Isabelle Lasserre explore ce dilemme dans son dernier livre, Les Fantômes de Munich (Éditions de l’Observatoire, 224 pages, 22 €). La réponse apportée à cette grave question déterminera le destin du continent pour les décennies à venir.

Penser naïvement qu’on peut rétablir la paix en cédant à un agresseur dictatorial, c’est le faux pas tragique que commirent les dirigeants britanniques et français à la conférence de Munich, en septembre 1938. En laissant Adolf Hitler s’emparer de régions de Tchécoslovaquie peuplées d’Allemands de souche, Chamberlain et Daladier cherchaient à apaiser le tyran nazi. Ils n’ont fait qu’attiser sa soif de conquête, ouvrant la voie à la Seconde Guerre mondiale. Ils choisirent le déshonneur dans l’espoir d’éviter le conflit : ils eurent et l’un, et l’autre, constata Churchill.

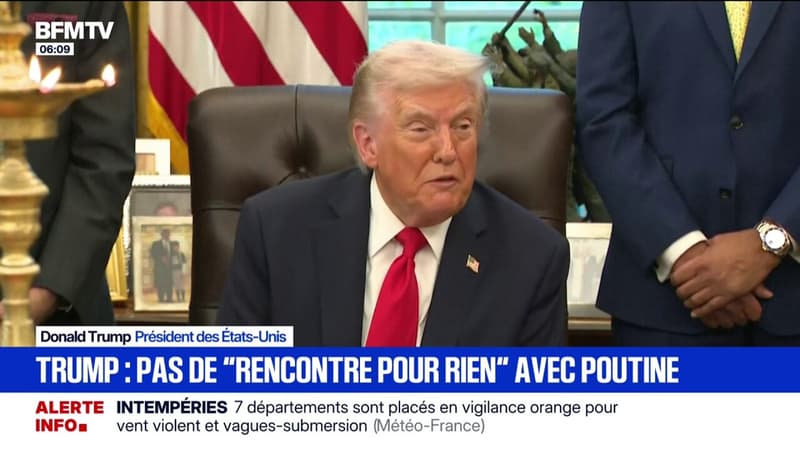

Quatre-vingt-sept ans plus tard, le président américain vient d’exiger de Volodymyr Zelensky qu’il accepte de céder à Poutine la plus grande partie du Donbass - y compris certaines zones de l’oblast de Donetsk encore sous contrôle ukrainien - ainsi que la Crimée. Tel un nouveau Chamberlain, Trump tente de forcer un "deal" à ce sujet avec Poutine par-dessus la tête des Ukrainiens. Zelensky n’a pas été convié à leur dernier sommet le 15 août en Alaska, de même que Benes, le président de la Tchécoslovaquie, ne fut pas invité à participer aux pourparlers de Munich en 1938.

Cependant, l’histoire ne se répète pas. "Volodymyr Zelensky représente aujourd’hui l’anti-Munich, écrit Isabelle Lasserre. Alors que les Tchèques n’avaient pas résisté à Hitler, lui a fait le pari de la résistance armée. Il a cassé la logique selon laquelle un petit pays, surtout s’il n’est pas soutenu par ses amis, doit forcément s’écraser devant le grand. Il a réhabilité la légende de David contre Goliath et prouvé que les faibles pouvaient être forts. C’est ce courage et cette énorme prise de risques qui ont forcé les Occidentaux à se positionner différemment et à venir en soutien de l’Ukraine."

Les Européens ont pourtant longtemps parié sur l’apaisement face à Poutine. Ce fut le cas en 2008, sur la Géorgie. Ce fut encore le cas avec les accords de Minsk sur l’Ukraine, en 2014 et en 2015, qui furent un jeu de dupes. Ce fut toujours le cas après l’invasion russe de 2022, lorsque Emmanuel Macron plaidait pour "ne pas humilier la Russie" et projetait de construire une "architecture de sécurité" européenne incluant l’agresseur. "La principale erreur des démocraties libérales européennes est de ne pas avoir saisi le basculement du monde, son glissement vers une nouvelle organisation dominée par la force", observe Isabelle Lasserre.

Trop longtemps les Européens se sont laissés bercer par l’illusion des "dividendes de la paix" post-guerre froide, par le confort de leur État-providence et le refus de voir leur mode de vie remis en cause. Le retour du fracas des armes sur le continent en 2022 aurait bien pu passer inaperçu, nonobstant la résistance acharnée des Ukrainiens. Il a fallu que Vladimir Poutine lance une série d’agressions hybrides contre les démocraties du continent pour que les Européens émergent de leur torpeur et commencent à se réarmer, quoique toujours trop peu, trop tard. L’esprit de Munich, ce mélange de lâcheté et d’aveuglement face à la tyrannie, est toujours bien présent.

En s’en prenant de manière répétée aux intérêts des démocraties européennes depuis qu’il est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump parviendra-t-il, enfin, à les réveiller vraiment, à les pousser à prendre enfin leur destin en mains ? Isabelle Lasserre résume l’objectif : "Assumer le réarmement industriel et militaire du continent, mais aussi son réarmement moral". A ce jour, ce n’est pas gagné.

© afp.com/Ludovic MARIN

© Abdel Kareem Hana / AP

© Julia Demaree Nikhinson / AP

© OLESYA KURPYAYEVA / AFP

Jamais, depuis la mort de Mao Zedong en 1976, la Chine n’avait connu de purges aussi massives à la tête de son Armée populaire de libération (APL). Quelques jours avant un plénum du comité central du Parti communiste chinois devant officialiser (du 20 au 23 octobre) les grandes orientations économiques du pays pour 2026-2030 ainsi que des remaniements politiques, neuf responsables militaires ont été expulsés du parti pour de "sérieuses violations" de sa discipline. Ils sont "soupçonnés d’avoir commis des crimes graves dans l’exercice de leurs fonctions, impliquant des sommes d’argent exceptionnellement importantes" - en clair, de corruption.

Le président Xi Jinping, adepte de la "stratégie de la décapitation", n’a pas hésité à frapper très haut. Parmi les déchus, He Weidong, qui siégeait au Politburo (24 personnes), était l’un des deux vice-présidents de la très puissante Commission militaire centrale (CMC, dirigée aussi par le n°1 chinois), qui supervise l’ensemble des forces armées chinoises. Trois membres de cet organe stratégique sur sept ont été débarqués ces dernières années. Le second est l’ex-amiral Miao Hua, ancien directeur du Département du travail politique, dont la mission - cruciale - consiste à s’assurer de la loyauté des militaires envers le parti.

La purge s’est accélérée en 2023, lorsque plusieurs responsables de la Force des missiles ont été licenciés pour corruption - mais aussi sans doute pour des problèmes de qualité des engins (la presse étrangère avait révélé que certains missiles avaient été remplis avec de l’eau plutôt qu’avec du carburant). Depuis, un ministre de la Défense, Li Shangfu, lui aussi membre de la CMC, et son prédécesseur ont également été écartés.

Alors que "l’empereur rouge" a demandé à son armée d’être prête à envahir Taïwan en 2027, les experts s’interrogent sur ce coup de balai. Pour une partie d’entre eux, Xi perdait le contrôle sur l’APL et craindrait même d’être renversé. Autre constat critique : ce grand ménage prouverait son manque de discernement dans le choix de ses collaborateurs.

Selon d’autres spécialistes, et cela semble plus fondamental, ce mouvement illustrerait surtout le mécontentement du leader chinois, qui jugerait que son armée n’est pas encore suffisamment en ordre de bataille pour se mesurer aux Etats-Unis. La séquence démontre aussi, et surtout, sa domination sur les hauts gradés, y compris ceux qu’il nomme. "Xi peut les élever et les détruire. Cela renforce son autorité plutôt que la diminuer", argumente dans le podcast China Talk l’ancien analyste de la CIA Jon Czin, aujourd’hui chercheur à la Brookings Institution, qui estime que, depuis l’arrivée au pouvoir du dirigeant chinois, "la moitié des membres en uniforme de l’APL ont été démis de leurs fonctions ou sont portés disparus". De quoi, plus généralement, ôter l’envie à tout candidat à la succession de l’autocrate (72 ans) de le défier.

© Xinhua via AFP

© Dessin de Bart van Leeuwen, Pays-Bas/Cagle Cartoons

© PHOTO SAHER ALGHORRA/NYT

© Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

© Présidence Péruvienne via AFP

© Michael Probst / AP

© GUILLAUME HERBAUT POUR «LE MONDE»

© Evan Vucci / AP

© Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS

© HANDOUT / AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

© Agustin Marcarian / REUTERS

© Chip Somodevilla / POOL / AFP

© Alessandro Trovati / AP

© Ahn Young-joon/AP