Apple prêt à lâcher 60 milliards de dollars pour racheter un rival majeur

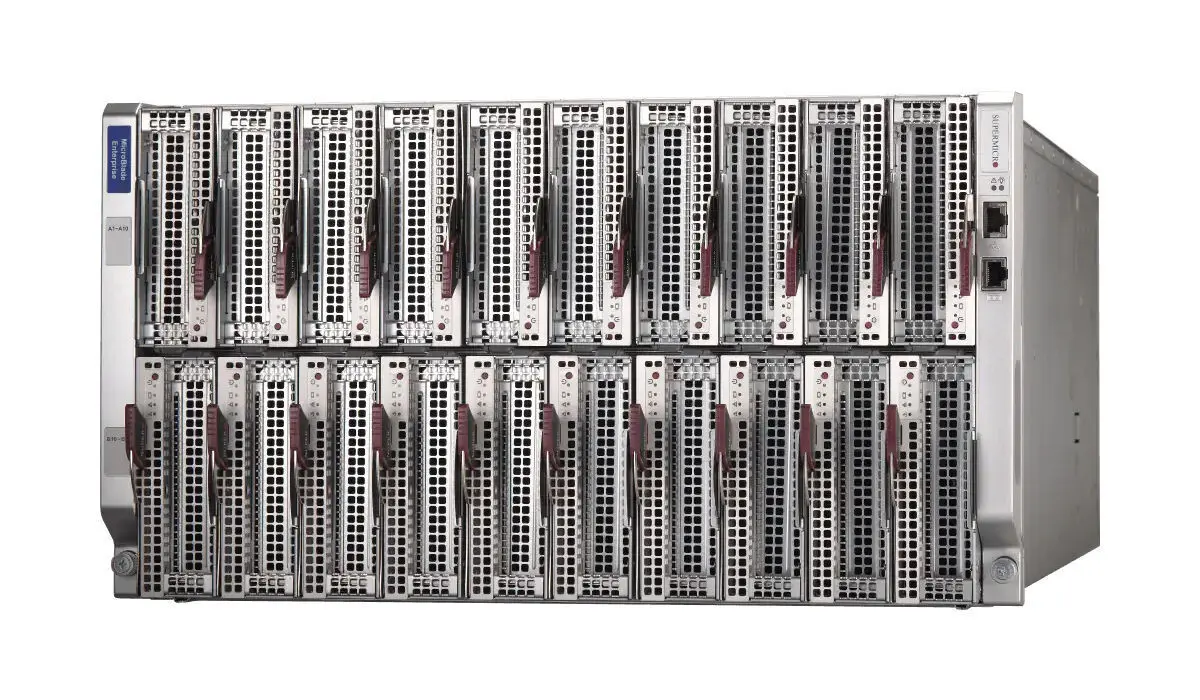

Supermicro dévoile son nouveau MicroBlade équipé des processeurs AMD EPYC 4005, une solution multi-nœuds compacte et éco-énergétique pensée pour les fournisseurs cloud et les datacenters modernes. Capable d’intégrer jusqu’à 160 serveurs dans un seul rack 48U, ce système met l’accent sur la densité, la simplicité de gestion et la réduction des coûts d’exploitation.

Supermicro élargit sa gamme de solutions pour fournisseurs cloud avec un MicroBlade 6U à processeurs AMD EPYC 4005, optimisé pour la performance et la sobriété. Selon l’entreprise, un rack 48U peut accueillir jusqu’à 160 serveurs et 16 switches Ethernet intégrés par châssis. Charles Liang résume l’enjeu : « une solution très économique et verte pour les fournisseurs de cloud ».

La plateforme capitalise sur l’architecture maison Building Block pour viser l’efficacité à grande échelle : jusqu’à 95 % de câbles en moins, 70 % de gain d’espace et 30 % d’économie d’énergie par rapport à des serveurs 1U classiques, d’après Supermicro. Le tout avec une gestion centralisée de l’alimentation, du refroidissement et du réseau.

Chaque châssis intègre deux switches 10 GbE, deux modules de management redondants, des interfaces IPMI standard et des API Redfish, de quoi simplifier les topologies et réduire la complexité opérationnelle. La redondance N+N est au rendez-vous pour assurer la continuité de service.

Chaque lame serveur embarque un processeur AMD EPYC 4005 jusqu’à 16 cœurs et 32 threads, jusqu’à 192 Go de DDR5, ainsi qu’un GPU double slot FHFL. Le TDP peut descendre à 65 W pour un bon compromis performance/efficacité. AMD met en avant la liberté de conception offerte par la mémoire et l’I/O, portée par l’architecture Zen 5. Derek Dicker évoque des systèmes « puissants mais abordables » pour PME et hébergeurs dédiés.

Le châssis 6U peut recevoir jusqu’à 20 lames, deux switches Ethernet et deux modules de gestion. Les cas d’usage visés sont variés : hébergement dédié, VDI, jeu en ligne et inférence IA. Côté sécurité, on retrouve TPM 2.0 et AMD Infinity Guard pour épauler les datacenters dans la protection des données, tout en contenant coûts et complexité.

Reste à voir si les promesses de densité et d’économie se traduiront aussi bien en production qu’en laboratoire, mais sur le papier, la proposition a de quoi séduire ceux qui modernisent leur infrastructure.

Source : TechPowerUp

La guerre reprend de plus belle. Battlefield 6 entre dans sa première saison post-lancement, avec une feuille de route ambitieuse découpée en trois actes : Opérations rebelles, Résistance californienne et Offensive hivernale. Trois fronts, trois ambiances, et la promesse d’un contenu régulier jusqu’à la fin de l’année.

La bande-annonce officielle confirme le début de la saison 1 le 28 octobre, accompagnée d’un rythme de déploiement soutenu sur toutes les plateformes.

Battlefield Studios ouvre le bal avec Rogue Ops (Opérations rebelles), disponible dès le 28 octobre. Cette première étape introduit la carte Blackwell Fields, conçue pour le chaos des batailles à grande échelle, ainsi qu’un nouveau mode 4v4, Strikepoint, plus nerveux et tactique.

Le 18 novembre, place à California Resistance, qui transportera les joueurs dans la banlieue sud-californienne avec la carte Eastwood. Le mode Sabotage y fera ses débuts, centré sur la destruction de sites ennemis dans un temps limité.

Enfin, la saison 01 se conclura avec Winter Offensive, attendue le 9 décembre. Au programme, une carte temporaire “Grand froid sur l’Empire State”, un événement hivernal à durée limitée, et une atmosphère glaciale jusque dans les ruines de New York.

D’après l’éditeur, les mises à jour arriveront « sur une base régulière » et concerneront cartes, modes, armes et gadgets, accessibles gratuitement ou via déblocage in-game. Un positionnement assumé pour garantir un accès équitable à tous les joueurs, sans avantage lié aux éditions payantes.

Battlefield 6 est disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC via Steam, EA App et Epic Games Store.

Deux éditions sont proposées :

Une offre pensée pour les joueurs investis, mais qui n’accorde aucun avantage compétitif en partie.

Cette première saison coche les cases attendues par la communauté, entre modes compacts et batailles d’envergure. Si DICE parvient à maintenir la cadence promise, Rogue Ops pourrait bien poser les bases d’un suivi durable pour Battlefield 6 une attente de longue date pour les fans de la série.

À lire aussi :

Intel prépare le terrain : les GPU Xe3p des futurs Nova Lake arrivent déjà dans les drivers Vulkan Linux, mais toutes les variantes ne miseraient pas sur le ray tracing.

Intel a officialisé ses architectures graphiques Xe3 et Xe3p. La première est destinée aux processeurs Panther Lake attendus en 2026, la seconde est, pour l’instant, associée aux GPU data center Crescent Island. Le fondeur, via Tom Petersen, évoque tout de même un usage « gaming capable », sans confirmer un lien direct avec Celestial, la prochaine génération de GPU dédiés.

En parallèle, Intel a entamé le travail logiciel autour de Nova Lake, plateforme desktop et mobile prévue elle aussi pour 2026. Contrairement à Panther Lake, davantage orientée vers le mobile, Nova Lake, Core ulra 400, couvrira aussi les machines de bureau . Les premiers correctifs soumis aux dépôts Linux ne livrent pas de spécifications, mais confirment deux points clés : au moins cinq déclinaisons sont dans les tuyaux et certaines pourraient se passer du ray tracing.

D’après Phoronix, les variantes S, HX et UL n’activeraient pas cette fonction, quand les séries U et H pourraient en bénéficier. Rien n’est figé à ce stade, le mapping des SKU pouvant évoluer, mais la segmentation n’aurait rien d’inhabituel chez Intel, qui désactive parfois des blocs GPU selon les gammes. Il faut dire qu’en 2026–2027, le ray tracing apparaît comme une brique de base côté graphique, reste à voir si Intel confirmera cette orientation.

Les pièces du puzzle dessinent une offre qui ressemblerait, dans les grandes lignes, à Arrow Lake. Comme le résume la note relayée par Phoronix, « toutes les puces ne prendront pas en charge le ray tracing ». Les patchs soumis à Freedesktop valident l’intégration des GPU Xe3p à l’écosystème Vulkan Linux, sans détailler pour l’heure les capacités exactes de chaque variante.

En attendant la feuille de route détaillée, on retiendra que Nova Lake vise un spectre plus large que Panther Lake, des portables aux desktops, avec une bascule progressive vers Xe3/Xe3p. Reste à savoir si Intel réservera le ray tracing aux segments U et H, ou s’il ajustera le tir avant le lancement.

Source : VideoCardz

GeForce NOW passe à l’heure des longues nuits : après les 10 jeux de la semaine dernière, voici neuf nouveaux titres qui débarquent cette semaine, avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 et NINJA GAIDEN 4 en têtes d’affiche, tandis que l’accès anticipé à The Outer Worlds 2 arrive dès demain.

La plateforme de cloud gaming de NVIDIA continue d’étendre son catalogue et sa puissance. D’après l’annonce, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est jouable avec une puissance « classe GeForce RTX 5080 », sans téléchargement ni contrainte matérielle locale.

Le jeu de Paradox invite à arpenter Seattle dans la peau de Phyre, un ancien vampire réveillé au cœur d’intrigues nocturnes. NVIDIA résume la promesse ainsi : « chaque choix trace une voie dans la politique sanglante de la nuit ».

NINJA GAIDEN 4 signe un retour au rythme effréné, avec Yakumo comme nouveau protagoniste. Au menu, un système de combat nerveux, des boss cinématiques et des enchaînements à haute précision, le tout bénéficiant d’un streaming pensé pour la réactivité. Selon NVIDIA, l’expérience reste fluide sur PC, portable ou mobile.

Côté calendrier, The Outer Worlds 2 arrive en accès anticipé dans le cloud à partir du 24 octobre. Obsidian promet des choix plus marqués et des conséquences plus surprenantes, avec un streaming instantané qui évite toute attente. La sortie complète dans le cloud est annoncée pour le mercredi 29 octobre.

Atlanta devient la dernière région à profiter de la puissance de classe RTX 5080, Sofia (Bulgarie) devant suivre. NVIDIA invite à surveiller les mises à jour du jeudi GFN et la page de déploiement serveur pour suivre la bascule vers l’architecture Blackwell RTX.

Voici les titres annoncés, avec leurs fenêtres de disponibilité ou plateformes indiquées :

La combinaison d’une montée en puissance côté serveurs et d’un flux régulier de sorties renforce l’attrait du service. Reste à voir si la généralisation de la classe RTX 5080 suivra le rythme annoncé dans toutes les régions.

Source : TechPowerUp

Intel veut mettre fin au cafouillage des noms GPU : Tom Petersen a clarifié la feuille de route Xe/Arc et lâché quelques signaux forts, tout en esquivant les questions brûlantes sur B770 et Celestial.

Lors du podcast The Full Nerd, l’Intel Fellow a expliqué que la nouvelle nomenclature vise à simplifier après l’ère Alchemist et ses alias internes. Xe3 est une évolution de Xe2, pas une refonte, et son nom reste figé car déjà largement ancré dans l’écosystème Linux.

Côté produits, la marque Intel Arc perdure au‑dessus des architectures successives. Petersen a aussi rappelé le cap historique d’Intel sur l’intégration : le partenariat avec NVIDIA serait la prochaine étape pour les portables gaming, avec l’idée d’un même package réunissant CPU Intel, NPU et GPU tiers sous forme de chiplets RTX, plutôt que de s’appuyer sur un PCIe jugé « encombrant ».

En filigrane, Intel voit la fin progressive des GPU discrets en laptop. L’approche d’AMD avec des APU plus musclés va dans ce sens : sans viser des remplaçants aux RTX 5090/5080, ces puces mettent déjà la pression sur les segments 60/70. Des chiplets RTX intégrés pourraient, à terme, réduire encore le besoin de dGPU dans les machines grand public hautes performances.

Interrogé sur l’Arc B770 (BMG-G31) desktop haut de gamme, Petersen a refusé de répondre. Même silence sur Celestial, prochain étage de la roadmap discrète d’Intel, souvent confondu à tort avec l’iGPU. Il confirme toutefois que Xe3P adoptera une nomenclature en C‑Series et qu’il sera « gaming capable ». De quoi laisser penser que l’accord Intel/NVIDIA reste au stade de la planification, sans produit imminent à montrer.

Source : VideoCardz

Un retard qui en disait long : AMD ouvre enfin la voie au retail pour sa Radeon AI PRO R9700, annoncée pour le 27 octobre à 1 299 dollars, soit environ 1 230 à 1 350 euros selon le taux et la TVA locale.

Jusqu’ici réservée aux OEM et intégrateurs, la série Radeon AI PRO 9000 arrive chez les revendeurs. AMD visait un lancement à la fin juillet, mais « les intégrateurs ont absorbé tout le stock », d’après la chronologie rapportée. Rien d’étonnant à ce que les pros aient priorisé l’approvisionnement.

Dévoilée au Computex 2025, le modèle phare R9700 embarque le tout frais GPU RDNA Navi 48 d’AMD, 48 gravé en 4 nm avec 64 unités de calcul RDNA 4, soit 4 096 processeurs de flux et 128 accélérateurs IA dédiés aux opérations matricielles sur divers formats. Par rapport à la RX 9070 XT orientée jeu, la R9700 mise sur la capacité mémoire : 32 Go de GDDR6 à 20 Gbit/s sur bus 256 bits pour 640 Go/s, épaulés par 64 Mo d’Infinity Cache de 3e génération.

Côté performances, AMD annonce jusqu’à 191 TFLOPS en FP16 dense et jusqu’à 1 531 TOPS en INT4 sparse, avec un TDP qui monte à 300 W. Le tout tient dans un format double slot à ventilateur turbine, idéal pour empiler jusqu’à quatre cartes dans une station de travail sans asphyxier le châssis.

Le lancement retail est fixé au 27 octobre, à 1 299 dollars. Il faut dire que l’ouverture aux particuliers et aux monteurs de stations IA ou de visualisation professionnelle manquait clairement au catalogue AMD. Reste à voir si l’offre suivra cette fois, après les contraintes d’approvisionnement du milieu d’année.

Lire aussi :

Source : TechPowerUp

Jamais deux sans trois. Voici la troisième apparition publique de Panther Lake : un Core Ultra 5 338H vient d’être repéré dans la base de données Geekbench, accompagné d’un iGPU Arc B370 Xe3. Ce nouveau repère vient confirmer le schéma déjà observé sur les modèles supérieurs et clarifie un peu plus le casse-tête du nommage Intel pour cette génération mobile.

Cette fuite complète ainsi le puzzle initié par le Core Ultra X7 358H, dont l’iGPU Xe3 à 12 cœurs marquait les débuts de Panther Lake, et confirmé peu avant par le Core Ultra X9 388H, capable de dépasser les 6300 points sous 3DMark Time Spy, soit environ +30 % de mieux que Lunar Lake.

Avec cette série d’apparitions successives, Panther Lake prend forme : une architecture mobile tournée vers l’efficacité énergétique, mais aussi vers une intégration IGPU XE3 plus ambitieuse, annonçant une transition vers la prochaine génération d’iGPU Xe3p.

Selon cette fuite, le modèle s’appelle bien Core Ultra 5 338H, et non X5 338H. Il semblerait que la lettre X reste réservée aux versions dotées de l’iGPU complet, comme les X9 388H et X7 358H. Rien d’étonnant à ce que la génération Panther Lake ajoute une couche de complexité, encore plus que Meteor et Lunar Lake.

Deuxième enseignement, l’iGPU intégré adopte l’appellation Arc B-Series, alors même qu’il s’agit d’unités Xe3. Intel avait évoqué de longue date une filiation avec Celestial, mais « Intel a déplacé Celestial vers l’architecture Xe3p » d’après Tom Petersen, tandis que Xe3 serait une évolution de Xe2, une sorte de version « Prime » de Battlemage.

Pour simplifier, Battlemage et Celestial restent des références côté GPU dédiés, mais le marketing brouille les pistes côté intégrés.

Le Core Ultra 5 338H s’accompagne ici d’une Arc B370, présentée comme une montée en gamme face à l’Arc A140T des puces Lunar Lake. Intel a abandonné le suffixe « T » et saute directement à une série 300 pour les iGPU. D’après les éléments collectés, la B370 embarquerait 10 cœurs Xe3, quand une hypothétique B390 grimperait à 12. Une variante 4 cœurs pourrait porter le nom B350, mais cela reste à confirmer.

Côté performances, la B370 dépasse l’Arc 140T, mais de peu : environ 4 % d’avance seulement dans Geekbench. Il faut dire que l’échantillon tourne sur une plateforme de référence officielle et des pilotes probablement immatures. Reste à voir si les scores évolueront, les premières mesures ne reflétant pas toujours le niveau final.

En résumé, les CPU Panther Lake forment la série 300 chez Intel et, confusion supplémentaire, leurs iGPU aussi. On retiendra surtout deux points : le nom exact Core Ultra 5 338H pour ce SKU 3×8, et l’iGPU Arc B370 en architecture Xe3. Les modèles supérieurs pourraient s’appuyer sur des B380 ou B390, mais mieux vaut attendre des fiches techniques définitives avant d’entériner ces dénominations.

Source : VideoCardz

Vous vous souvenez des débats enflammés sur les vaccins COVID et de ces théories complotistes de “turbo cancer” qui circulaient partout sur les réseaux sociaux ? Bon c’est un peu has been maintenant mais c’était cette fausse idée que les vaccins mRNA provoqueraient des cancers fulgurants…

Et bien accrochez-vous, parce que des chercheurs très sérieux viennent de découvrir EXACTEMENT l’inverse. Vous allez voir, c’est drôle !

Des oncologues de l’Université du Texas et de l’Université de Floride ont analysé les dossiers de plus de 1000 patients atteints de cancers du poumon ou de mélanomes avancés et ils ont remarqué un truc bizarre : les patients qui avaient reçu un vaccin mRNA contre la COVID dans les 100 jours suivant le début de leur immunothérapie vivaient beaucoup plus longtemps que les autres. Genre, 2 fois plus longtemps.

Concrètement, la survie médiane passe de 20 mois sans vaccin à 37 mois avec vaccin et au bout de 3 ans, 56% des patients vaccinés sont toujours en vie, contre seulement 31% chez les non-vaccinés.

Bon alors, comment c’est possible ? Hé bien pour comprendre, faut faire un détour rapide par l’immunothérapie. En effet, depuis une dizaine d’années, on traite certains cancers avec des médicaments qui ne ciblent pas la tumeur directement mais débloquent en réalité le système immunitaire.

Le truc, c’est que les cellules cancéreuses sont malignes (sans mauvais jeu de mots..) puisqu’elles utilisent une protéine appelée PD-L1 pour littéralement désactiver les lymphocytes T, les fameux soldats de notre système immunitaire. Les inhibiteurs de checkpoint comme le pembrolizumab ou le nivolumab empêchent alors cette désactivation et le système immunitaire peut enfin faire son boulot et attaquer la tumeur.

Sauf que ça ne marche pas sur tous les cancers. Il y a ce qu’on appelle les tumeurs “chaudes” et les tumeurs “froides”. Les chaudes ont été repérées par le système immunitaire et ont été infiltrées par des cellules immunitaires. Les froides, par contre, sont invisibles. Aucune cellule immunitaire autour, aucune réaction. Et pour ces tumeurs froides, l’immunothérapie classique ne sert à rien et c’est un cauchemar à combattre.

De leur côté, les vaccins mRNA COVID agissent comme une alarme incendie pour le système immunitaire. Quand vous recevez votre dose de Pfizer ou Moderna, votre corps produit un tsunami d’interféron de type I. C’est une molécule de signal qui met tout le système immunitaire en alerte rouge : Les cellules présentatrices d’antigènes se réveillent, les lymphocytes T se multiplient, et tout le monde passe en mode combat !

Et cette activation généralisée, elle ne se limite pas au virus COVID puisque le système immunitaire en profite pour scanner TOUT ce qui traîne, y compris les cellules cancéreuses qui jusque-là passaient inaperçues. Les tumeurs froides deviennent alors chaudes et se mettent à exprimer du PD-L1 pour tenter de se protéger. Et c’est justement à ce moment-là que les inhibiteurs de checkpoint entrent en jeu et bloquent cette défense.

Les chercheurs ont donc testé ça sur des modèles animaux pour comprendre le mécanisme exact et ont confirmé que le vaccin seul ne suffit pas. Il faut la combinaison vaccin mRNA + immunothérapie pour obtenir l’effet maximal. L’un réveille le système immunitaire, l’autre maintient l’attaque active contre la tumeur.

Le plus fou dans cette histoire, c’est que personne ne cherchait cet effet. Élias Sayour, l’un des chercheurs principaux à l’origine de cette découverte, bossait déjà sur des vaccins mRNA anti-cancer personnalisés depuis 2016 et avait remarqué que les molécules d’ARN messager pouvaient entraîner le système immunitaire même sans cibler des antigènes tumoraux spécifiques. Mais de là à imaginer que les vaccins COVID développés en urgence pour une pandémie auraient ce pouvoir contre le cancer, personne ne l’avait anticipé.

D’ailleurs, il y a eu quelques cas rapportés dans la littérature médicale de patients dont les tumeurs ont spontanément régressé après une vaccination COVID et à l’époque, tout le monde trouvait ça anecdotique… peut-être des coïncidences. Mais avec cette étude portant sur plus de 1000 patients et contrôlant 39 variables différentes (stade du cancer, traitements antérieurs, comorbidités, etc.), c’est difficile de parler de hasard.

Cinq fois plus de chances d’être en vie trois ans après le diagnostic, juste en ajoutant un vaccin qu’on a déjà sous la main et qui a été administré à des milliards de personnes, c’est pas rien.

Maintenant, avant de crier au miracle, quelques précisions importantes quand même. Cette étude est observationnelle, et ce n’est pas un essai clinique randomisé. Ça veut dire que les chercheurs ont analysé des données existantes, et n’ont pas assigné aléatoirement les patients à un groupe ou l’autre. Il pourrait donc y avoir des biais cachés. Par exemple, les patients qui ont choisi de se faire vacciner pendant leur traitement cancer sont peut-être aussi ceux qui suivent mieux leurs protocoles de soin en général ?

Mais les chercheurs ont anticipé cette critique et ont utilisé des techniques statistiques avancées pour éliminer un maximum de facteurs confondants et même avec ça, le signal reste fort. Assez fort en tout cas pour justifier de passer à l’étape d’un vrai essai clinique prospectif.

L’équipe lance donc un essai à grande échelle sur des patients atteints de cancer du poumon, avec 2 groupes : un qui reçoit l’immunothérapie standard, l’autre qui reçoit immunothérapie + vaccin mRNA COVID. Si les résultats confirment ce qu’ils ont observé, on pourrait alors voir les protocoles de traitement évoluer très rapidement.

Et contrairement aux vaccins anti-cancer personnalisés qui nécessitent d’analyser la tumeur de chaque patient pour créer un vaccin sur mesure (c’est cher et complexe…), les vaccins COVID eux sont déjà produits en masse, approuvés, dispo partout, et relativement peu chers.

On savait que non seulement ces vaccins COVID ne causaient pas de cancer mais découvrir qu’en plus ils pourraient bien devenir un outil standard pour TRAITER le cancer, c’est turbo-marrant je trouve… La science nous réserve toujours des surprises, et c’est pour ça qu’elle me passionne !

Si ça vous dit, l’étude a été publiée dans Nature, et vous pouvez la lire en intégralité ici si vous voulez rentrer dans les détails statistiques et biologiques.